|

Если вы приедете в Кострому, экскурсоводы расскажут вам о том, что Ипатиевский монастырь основал татарский мурза (то есть ордынский князь) по имени Чет, принявший в крещении имя Захарии, и ставший родоначальником бояр Годуновых и Сабуровых. Однако есть и другой взгляд на этот вопрос. Кем в действительности был основатель Ипатьевской обители?

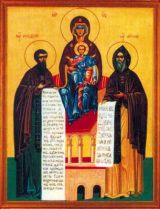

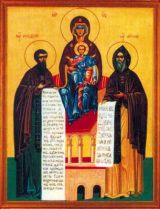

Итак, как повествует легенда, мурза Чет пришел служить на Русь в начале 14 века. В Костроме ему явилась Божия Матерь с предстоящими апостолом Филиппом и священномучеником Ипатием. Он крестился под именем Захарии и основал монастырь, названный в честь Пресвятой Троицы и святого Ипатия.

Эта легенда появилась очень поздно - в 17 веке, в то время, когда в России стало модно представлять своих предков из немцев, татар, кого угодно, только не из русских. В действитености, в то время, когда был основан Ипатьевский монастырь (то есть в начале 14 века), никаких выездов татар из Орды не было по одной простой причине - это было время стабильности в Орде. Бегут, как известно, с тонущего корабля, а зачем убегать из цветущего государства?

До 17 века никому не приходило в голову называть основателя Ипатьевского монастыря татарином. Потом пришло. Это зафиксировал бдительный к слухам Карамзин в своей «Истории государства Российского». Кем же на самом деле был Захария Чет? С одной стороны мы знаем, что он был исконно русским человеком, боярином, владевшим на костромской земле обширными землями. (Потомкам Захарии, роду Сабуровых, принадлежало село Яковлевское, в 1560 г. село было отдано в дар Свято-Троицкому Ипатьевскому монастырю). С другой стороны, человек появился словно ниоткуда, и ему сразу дали во владение очень много земель, а когда его потомки переехали в Москву, их сразу же приблизили к великокняжескому двору. Откуда такая честь? Это долгое время оставалось загадкой...

Существует икона 16 века «Явление Богоматери с предстоящими апостолом Филиппом и Ипатием Гангрским боярину Захарию Чету». Сразу обращает на себя внимание то, что хотя святые Филипп и Ипатий - почитаемые угодники Божии, но это малоизвестные святые, храмы которым на Руси практически не строили. Откуда же взялся такой образ? Завесу тайны помогает приоткрыть церковный календарь. Только не всякий церковный, а именно старообрядческий. Если открыть новообрядный календарь, вы увидите, что память апостола Филиппа приходится на 27 ноября, а священномученика Ипатия на 29 ноября. Но по-старому не так: Филипп и Ипатий празднуются в один день - 27 ноября, в заговенье на Рожественский пост, который в народе традиционно именуется Филиппками. Итак, дни памяти Филиппа и Ипатия празднуются в один день.

Для того чтобы понять, что нам это дает, нужно вспомнить о том, как на Руси давали имя младенцу. Как правило, ребенку давали не одно, а два-три имени! Одно имя давалось в честь того святого, в день которого ребенок родился или чья память приходилась на 8 день его жизни. Другое имя давали в честь умершего предка, - предполагалось, что его традиции он должен продолжить. Первые два имени были христианскими, из святцев, но третье могло быть простонародным. Его, как правило, давали от обратного, чтобы сбить с толку те силы, которые вредят людям. Так появлялись Некрасы (некрасивые), Нежданы (дети, которых якобы не ждали), Басурмане (то есть не христиане) и тому подобное. Иногда третье имя было числительным - Первой, Третьяк, Шестак, Семой и т.д. Традиции имянаречения на Руси были очень богатыми. Так все Рюриковичи имели два-три имени, а постригшиеся в монахи, так и все четыре. Четыре имени было у Ивана Грозного - Иван, Тит, Смарагд и Иона. Так вот, раз мы знаем, что Филипп и Ипатий празднуются в один день, и святые эти - редкие, то есть все основания предположить, что это были второе и третье имена боярина Захарии Чета, а 27 ноября соответственно - день его рождения. И монастырь он основал в честь своих небесных покровителей.

Говорит ли это о том, что никакого явления Захарии Богоматери с Филиппом и Ипатием не было? Отнюдь! Мы знаем немало примеров того, как святые покровители конкретного человека являются ему. Если же Захарии явилась сама Богоматерь, то это конечно явление исключительное, что говорит о благочестии боярина. Как человек, пусть знатный и богатый, но все-таки человек, может увековечить память о явлении Богоматери и святых? Конечно, построить на этом месте храм или монастырь. Именно это Захария и сделал. Но самое интересное, что Захарий не ограничился постройкой одного монастыря.

Невдалеке от Ипатия, в Селище, стоит храм во имя святых мучеников Александра и Антонины Римских, христианских подвижников начала IV века. Это еще более редкие святые, чем Филипп и Ипатий. Раньше здесь был монастырь в их честь, - Захария Чет построил его по случаю благополучного разрешения своей супруги двойней - мальчиком и девочкой. По преданию это произошло в дороге. Так как в этот день - 23 июня, празднуется память святых мучеников Александра и Антонины (брата и сестры), то младенцы и были названы в их честь. А на берегу Волги выстроен монастырь. Вот как люди умели благодарить Бога.

Но вернемся к иконе Явления Богоматери Захарии Чету. Если рассматривать ее с искусствоведческой точки зрения, то на первый взгляд эта икона ставит нас в тупик. Дело в том, что такие изображения Богоматери - в полный рост, на троне, с Младенцем Иисусом на лоне, с предстоящими Ей в полный рост святыми (в данном случае Филиппом и Ипатием) не известны нигде, кроме как в Киеве! Речь идет о Печерской иконе Божией Матери, утраченной ныне. Она находилась в алтаре Успенского собора Киево-Печерской Лавры. Но ее ранние списки, такие как Свенская чудотворная икона (не позднее 1288 г.), известны. На образе изображена Божия Матерь, сидящая на престоле, на коленях у Нее Богомладенец, благословляющий обеими руками. Справа от трона стоит преподобный Феодосий Печерский, а слева - преподобный Антоний Печерский. Но вернемся к иконе Явления Богоматери Захарии Чету. Если рассматривать ее с искусствоведческой точки зрения, то на первый взгляд эта икона ставит нас в тупик. Дело в том, что такие изображения Богоматери - в полный рост, на троне, с Младенцем Иисусом на лоне, с предстоящими Ей в полный рост святыми (в данном случае Филиппом и Ипатием) не известны нигде, кроме как в Киеве! Речь идет о Печерской иконе Божией Матери, утраченной ныне. Она находилась в алтаре Успенского собора Киево-Печерской Лавры. Но ее ранние списки, такие как Свенская чудотворная икона (не позднее 1288 г.), известны. На образе изображена Божия Матерь, сидящая на престоле, на коленях у Нее Богомладенец, благословляющий обеими руками. Справа от трона стоит преподобный Феодосий Печерский, а слева - преподобный Антоний Печерский.

Где находится Киев, а где Кострома? Логично задаться вопросом: какая тут может быть связь? Не будем пока отвечать на этот вопрос. Удивимся и пойдем дальше - разбираться с «фамилией» Захарии - «Чет». Какая-то странная «фамилия». Чтобы разобраться в этом, вначале вспомним о том, что родовые прозвания (которые мы называем сейчас «фамилией») сформировались в России только в 15-17 веках. А у крестьян и того позже - в 19-20 веках. Долгое время прозвище или отчество каждого конкретного человека так и оставалось только за ним, то есть фактически у каждого нового потомка была своя фамилия. Иногда отчества превращались в дедичества (это когда внук именуется по деду), а потом дедичества превращались в фамилии. Кроме того, известно такое явление как чередование фамилий, то есть, условно, у деда фамилия «Петров», у сына «Антонов», а у внука опять «Петров». Или так: старший сын носил фамилию отца, а потомки младших сыновей носили другие фамилии - у каждого своя... Как видите, разобраться в отечественных родословных подчас нелегко.

Теперь будет проще понять: в 13-15 веках предки и потомки Захарии чередовали две фамилии: «Чет» и «Зерно» (или «Зерновы»). Затем, когда у правнука Захарии Чета Ивана родились дети - Федор, прозванный Сабур и Иван, прозванный Годун - от них пошли фамилии Сабуровых и Годуновых. Со словом «Зерно» все ясно. Такое прозвище могло означать все что угодно, от плодовитости и зажиточности, до рябого (как бы зернистого) лица конкретного представителя семьи. Но в любом случае это исконное русское слово, понятное и близкое.

А что такое «Чет»? В русском языке нет такого слова. Как только исследователи не мудровали, чтобы объяснить его. Например, придумали, будто бы при написании потеряли букву «р», и у Захарии было прозвище «Черт». Такие прозвища на Руси действительно давались, но логика с потерянной буквой, на мой взгляд, не выдерживает критики.

Оказалось, что просто нужно хорошо посидеть над картами, и тогда станет ясно, где бытует имя «Чет». Как известно, чуть ли не половина населенных пунктов в России и не только в России производится от имени собственного - кто село или город основал, в честь того и названо. Кто им владел, в честь того и переименовали. И где же вы думаете можно найти населенные пункты с названием «Четово»? Во-первых, на границе Рязанской области с Мордовией - их целых три: Старое Четово, Новое Четово и просто Четово. И, во-вторых, на Украине - на границе с Венгрией.

Что общего между этими землями? Село Четово сплошь населено венграми. Оно получило свое имя от имени помещика Чета, который владел им около 1260 года. А Четово на границе с Рязанской областью заселено мордвой и названо по имени прежнего владельца по имени «Чет». Так вот, и мордва и венгры - финно-угорского происхождения. У них общие корни, схожие языки и культура. Поэтому имя Чет знакомо обоим народам.

Но что это нам дает? Почему Захария получил это прозвище? Конечно не потому, что он был венгр или мордвин. Русские очень лояльно относятся к разным народам, и нередко носят иноязычные прозвища. Важно здесь для нас другое: венгерское село Четово - это земли Галицко-Волынского княжества, соседа Киева. Опять Киев! Сразу в нескольких источниках, в которых говорится о происхождении Захарии Чета, упоминается святой митрополит Киевский Петр. Как-то эти современники были связаны.

Что мы знаем о святителе? Однажды князь Галицкий Юрий Львович захотел иметь своего собственного митрополита. С этой целью он избрал Петра и отправил его в Царьград для посвящения; но именно в это время умер митрополит киевский Максим (1305), и патриарх Афанасий посвятил Петра не в митрополиты Галицкие, а митрополиты Киевские, то есть всея Руси. Но так как Киев к этому времени все больше подвергался давлению Запада и татар, Петр сначала переехал во Владимир, а в 1325 году - в Москву, куда перенес и митрополичью кафедру. Вскоре, а именно в 1328 году из Костромы в Москву приехал внук Захарии Чета Дмитрий Зернов. Это было время возвышения Москвы, которая стала великим княжением во главе с великим князем Иваном Калитой. Что мы знаем о святителе? Однажды князь Галицкий Юрий Львович захотел иметь своего собственного митрополита. С этой целью он избрал Петра и отправил его в Царьград для посвящения; но именно в это время умер митрополит киевский Максим (1305), и патриарх Афанасий посвятил Петра не в митрополиты Галицкие, а митрополиты Киевские, то есть всея Руси. Но так как Киев к этому времени все больше подвергался давлению Запада и татар, Петр сначала переехал во Владимир, а в 1325 году - в Москву, куда перенес и митрополичью кафедру. Вскоре, а именно в 1328 году из Костромы в Москву приехал внук Захарии Чета Дмитрий Зернов. Это было время возвышения Москвы, которая стала великим княжением во главе с великим князем Иваном Калитой.

Обратим внимание на то, что митрополит Петр был родом именно из Галицко-Волынской земли. Потомки Захарии Чета постоянно общались и с другими выходцами из Галиции - Квашниными. Дед основателя рода Квашниных был родом из Галича Волынского. Так, например, в Ростовской летописи есть запись, что великий князь Иван Калита послал воевать Литву воевод своих Родиона Нестеровича (его потомки носили родовое прозвание «Квашнины») и Александра Зерна, а с ними рать. В Никоновской летописи и в «Сказании о Мамаевом побоище» упоминается об участии праправнука Захарии Чета Федора Сабура в Куликовской битве. Тогда он спас жизнь самого великого князя Дмитрия Донского. Федор Сабур воевал в полку у воеводы Ивана Квашни. Таким образом, потомки Захарии и Квашнины очень тесно общались.

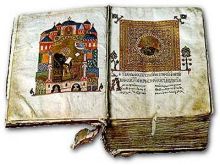

Я уже несколько раз упомянул Киев и его соседей - Галицко-Волынское княжество. История этих земель нам известна из Галицско-Волынской летописи, которая является составной частью Ипатьевской летописи, точнее - летописного свода. Другими составными частями свода являются Киевская летопись и знаменитая «Повесть временных лет». А Повесть временных лет это самая древняя русская летопись, которая была составлена в Киеве. В ней рассказывается история от Сотворения Мира до 1117 года. В Ипатьевской летописи сохранилась самая древняя история Руси, там говорится о том, «откуда есть пошла русская земля».

Как известно, Ипатьевская летопись была найдена в костромском Ипатьевском монастыре - в 19 веке. И уже давно исследователи пытаются ответить на вопрос, как эта уникальная летопись попала на северо-восток Руси, где она стала частью летописного свода, получившего название «Ипатьевский»? Я думаю, что ответ очевиден - туда ее привез основатель монастыря Захария Чет.

Итак, подведем итоги:

1. Костромская Ипатьевская икона «Явление Богоматери боярину Захарии» имеет только одну аналогию - киевскую.

2. Прозвище Захарии Чета имеет аналогию в галицко-волынских землях.

3. Биография Захарии Чета тесно связана с выходцем из галицко-волынской земли митрополитом Петром.

4. Потомки Захарии активно общались с родом Квашниных, которые также вышли из Галича Волынского.

5. И наконец, Ипатьевская летопись описывает историю Киевских и Галицко-Волынских земель.

Все это позволяет утверждать, что Захария Чет был выходцем из галицко-волынских земель. Под давлением Запада и татар во второй половине 13 - начале 14 века все больше представителей галицкой знати и простых русских людей уходили в Северо-Восточную Русь - служить Владимиру и Москве. В этом массовом движении видную роль играли митрополит Киевский Петр, предки Сабуровых, Годуновых и Квашниных.

Осталось найти подтверждение этой гипотезе в источниках. А за ним далеко ходить не нужно. Мы находим его в самой Ипатьевской летописи. Под 1208 годом там есть такая запись: «После этого Роман вышел из города, чтобы просить помощи у русских князей. Когда он был на мосту в Шумске, его захватили Зерно и Чухома, и приведен он был в стан к князю Даниилу и ко всем князьям и воеводам угорским».

Описываемые здесь события происходили в Галиче Волынском и рассказывают о том, как воеводы галицкого князя Данила Романовича взяли в плен другого князя - Романа. Речь идет о знаменитом князе Данииле Галицком (1201-1264), который вместе с угорскими (то есть венгерскими) войсками решал свои внутри- и внешнеполитические задачи. Одного из воевод князя Даниила звали «Зерно». То есть мы встречаем здесь одну из «фамилий» Захарии Зерна-Чета. Речь, по-видимому, идет о его деде. Учитывая, что в 1208 году князю Даниилу не было еще и 10 лет, то можно предположить, что Зерно служил еще его отцу - великому князю Киевскому Роману Мстиславичу Великому (ок. 1150-1205). Однако после величественного правления князя Даниила Галицко-волынское княжество стало слабеть под давлением внешних сил, и его жители стали уходить на северо-восток. Среди них был и боярин Захария.

Теперь мы можем ответить на вопрос, откуда в конце 13 века в Костроме появился Захария Чет и почему его потомки были приближены ко двору. Это был древний боярский род, служивший галицкому князю Даниилу. Они сохранили для нас древнейшую русскую летопись, а сам Захария Чет был известен своим благочестием. Поэтому неудивительно быстрое возвышение рода, и то, что потомки Захарии Чета дали России двух царей - Бориса и Федора Годуновых, царицу Ирину Годунову, великую княгиню Соломонию Сабурову и царевну Евдокию Сабурову.

Максим Емельянов-Лукьянчиков, кандидат исторических наук

Публикуется по материалам сайта "Русская линия"

|